Ao longo deste curso, procuramos demonstrar a importância do acesso à àgua de qualidade como um dos fatores preponderantes para a melhoria da determinação social da saúde.

Além disso, defendemos que a água deve ser encarada como um dos elementos-chave para o amadurecimento de uma gestão territorial da determinação saúde-doença.

Por isso, nesta seção abordaremos duas experiências nacionais que obtiveram sucesso na ampliação do acesso à água:

Há muitos anos, diversas instituições tentam criar soluções para o problema da escassez de água no semiárido brasileiro. As políticas públicas direcionadas para essa questão fracassaram ao longo do tempo, devido à falta de recursos, às dificuldades de coordenação entre os estados, à corrupção e, principalmente, à formulação errônea da problemática vivida no local. Em vez de apenas enxergar a escassez de chuva, também deveria ter sido considerado de que maneira ela costuma se distribuir ao longo do ano: geralmente em curtos períodos e de forma concentrada.

A partir da década de 1990, grupos isolados passaram a criar sistemas para captação e armazenamento de água da chuva, por meio de cisternas construídas com placas de concreto.

Em 1999, ocorreu em Olinda (PE) a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Seca (COP-3). Durante o encontro, foi possível reunir instituições que já trabalhavam nessa área, mas desarticuladas e sem perspectiva de escalonamento ou de criação de políticas públicas. Depois dessa conferência, foi criada a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) .

Fonte: IBGE (2018).

Mapa do Brasil, destacando o semiárido brasileiro, que abrange os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais.

Paralelamente à COP-3, as instituições lançaram a Declaração do semiárido, da qual constam uma série de medidas estruturantes, políticas e práticas para o desenvolvimento sustentável da região. Como desdobramento desse processo, foi proposta a formulação de um programa para construir um milhão de cisternas (P1MC).

Assista ao vídeo P1MC – Uma construção coletiva de política pública, que fala mais sobre esse programa:

Parte importante da história do P1MC foi a criação da ASA, que é composta por mais de 700 organizações da sociedade civil nordestina. Sua principal característica foi a mudança de abordagem em relação ao semiárido, que deixou de ser visto como uma região inóspita e imprópria para o ser humano.

O problema não é a falta de chuvas, mas sua concentração em apenas um período do ano. Sendo assim, a ASA passou a incentivar a construção de cisternas para captação e armazenamento de água por meio do envolvimento da família e da comunidade local no projeto, desde a concepção até a execução e o monitoramento.

Foto: Academia de Letras de CM (2015)/Wikimedia Commons.

Outdoor na margem da rodovia brasileira BR-343, no Piauí, sobre construção de cisternas de placas na região do semiárido brasileiro.

Com essa nova visão, busca-se, principalmente:

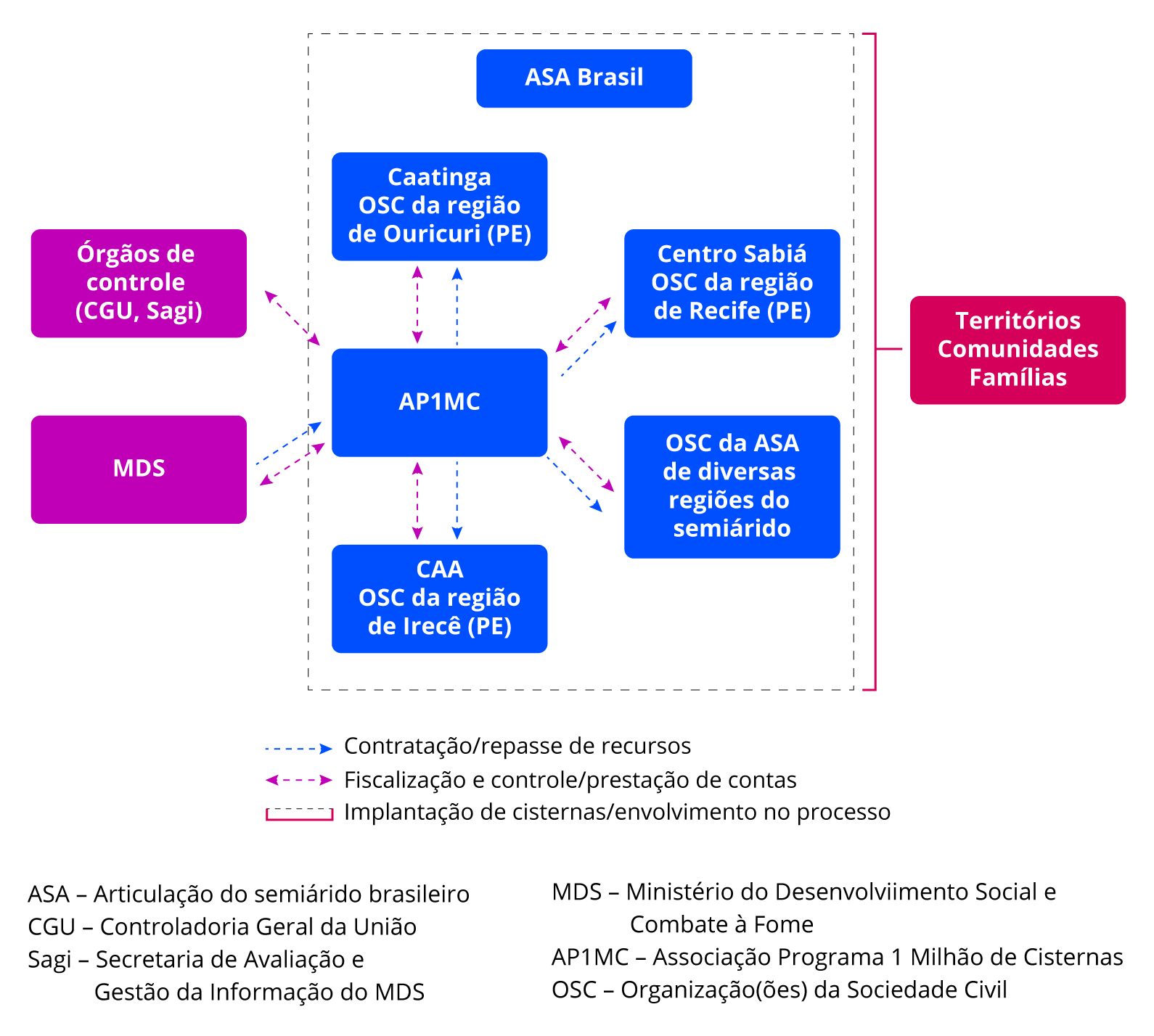

O P1MC tem três atores principais:

Comunidade e famílias que recebem as cisternas: responsáveis por certas contrapartidas no processo de construção, como a preparação do buraco da cisterna e o fornecimento de um ajudante de pedreiro.

ASA e organizações da sociedade civil: implementadores da política.

Ministério da Cidadania (Secretaria Especial do Desenvolvimento Social): órgão financiador, de controle e coordenação da política.

Alguns resultados positivos do P1MC:

A configuração das relações institucionais do P1MC conseguiu criar ligações entre o Estado e a sociedade civil. Assim, demonstrou a possibilidade de reaplicação de uma tecnologia social em escala sem perder seus principais focos, que são a apropriação da tecnologia pelas famílias beneficiárias e a sua adaptação de acordo com demandas específicas.

Veja como se constituiu essa configuração:

Mapa de vínculos estabelecidos entre atores no P1MC

Fonte: Borges (2013).

Outra experiência de ampliação de acesso à água que vale a pena conhecer é a Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais). Assista ao vídeo Tecnologia social – solução para superar a pobreza e entenda melhor como o Pais funciona.

A monocultura é muito suscetível a variações do clima e do mercado. Além de não suprir a alimentação básica do agricultor, ela é prejudicial ao meio ambiente.

O Pais tem como principal objetivo diversificar a produção, valorizar a agricultura familiar – de forma a garantir alimento e sustento –, além de propiciar a permanência das famílias no meio rural.

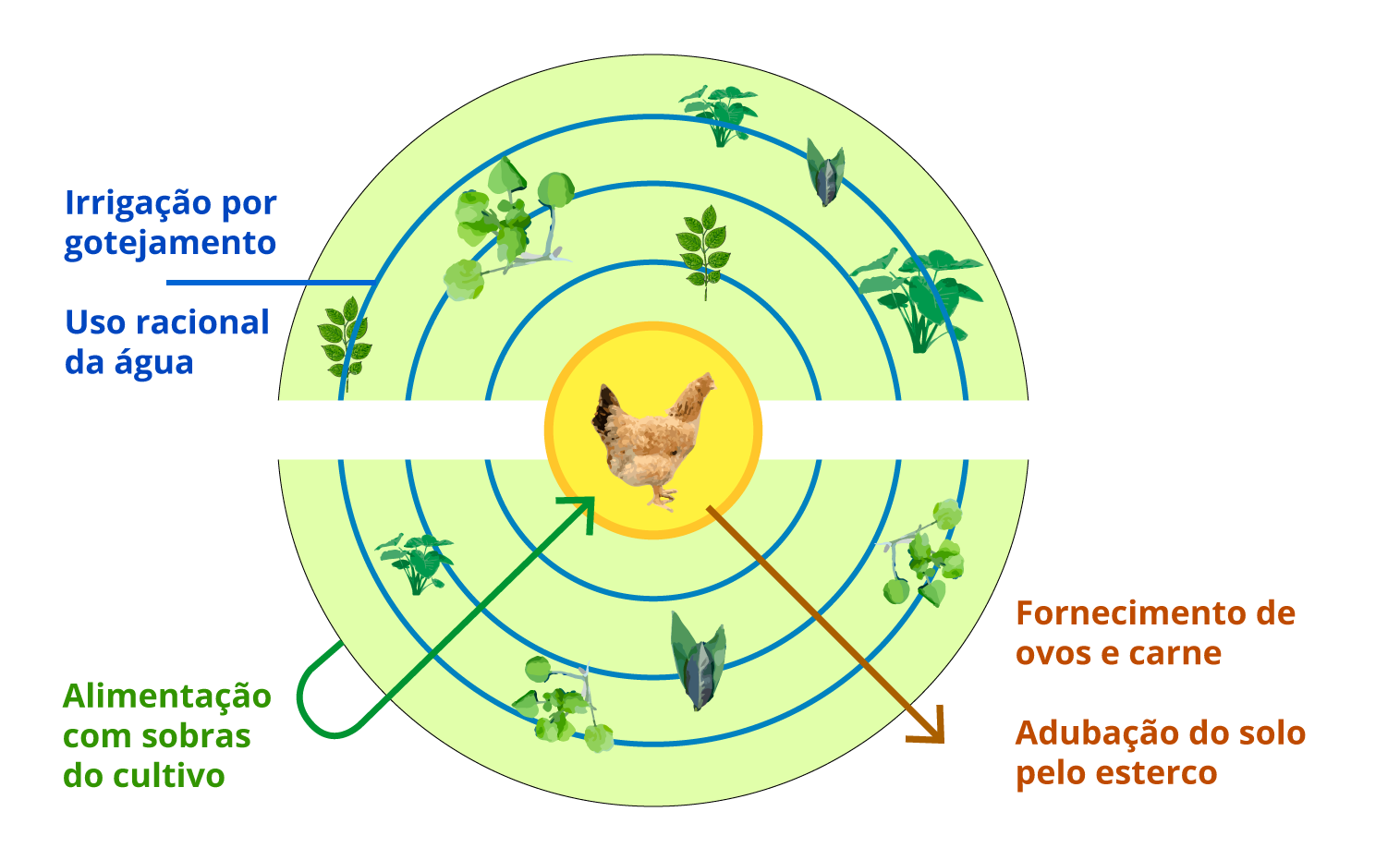

Idealizado pelo engenheiro agrônomo Aly Ndiaye em 1999, na cidade de Petrópolis (RJ), o Pais é um sistema construído em formato circular para melhor aproveitamento do espaço, integrando produção vegetal e animal.

Fonte: Adaptado de: Riva (2013); e cartilha Mais Alimento, trabalho e renda no campo (2009).

O Pais é uma tecnologia simples, de baixo custo e com alto poder de reaplicação!

A Fundação Banco do Brasil (FBB) é a principal responsável por difundir essa tecnologia social, e o BNDES e outros parceiros auxiliam com recursos financeiros para a oferta de cursos de capacitação e materiais para os agricultores construírem seus sistemas.

Os três pilares do Pais são:

Segurança alimentar

Alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos, que melhoram a saúde da comunidade.

Venda do excedente

Após alimentar a família do agricultor, os produtos que sobram são comercializados em feiras e escolas, representando uma renda extra e a melhoria na qualidade de vida. Vale ainda mencionar que por meio da criação de associações os agricultores podem fornecer sua produção em maior escala para o governo.

Proteção do meio ambiente

Diferente da monocultura, o cultivo agroecológico não agride o meio ambiente. Devido à utilização de insumos orgânicos, dispensa agrotóxicos, fazendo uso do solo de maneira racional, com melhor aproveitamento do espaço e diversidade de espécies.

A execução do Pais se dá por meio de dez passos:

Caso queira conhecer um pouco mais sobre a implantação de unidades da tecnologia social Pais, acesse a cartilha Mais alimento, mais trabalho e renda no campo, que informa sobre o passo a passo , disponibilizada pelo Sebrae.

No território da Bocaina, temos um exemplo de Pais em comunidades tradicionais, como pode ser visto no vídeo com o depoimento da Dona Marilda, do Quilombo do Bracuí:

As soluções apresentadas foram desenvolvidas para sanar problemas locais. Elas fortalecem o argumento de que a gestão territorial é a melhor estratégia para lidar com a disponibilidade de água. Contudo, ressaltamos a importância da articulação com o poder público para a conversão dessas iniciativas em políticas públicas, permitindo dar escala às soluções encontradas.

No Módulo 4, abordaremos algumas soluções descentralizadas para o tratamento da água, mostrando como a população pode se converter em protagonista de sua história, atuando como agente de transformação.

Nesta atividade, propomos algumas reflexões para consolidar seu aprendizado:

Lembre-se de seguir os critérios sugeridos nas orientações para execução e envio das atividades.

Acesse o AVA para enviar as atividades 1, 2 e 3 deste módulo.